Gossensass – Sud Tirol – 29 Gennaio 1956

Qualche settimana fa percorrevamo la strada provinciale che collega Smiljan a Štirovaca in Croazia. Io e il mio compagno di viaggio, provenivamo dalla casa natale del Professor Poropat. Quelli che tutti chiamano La foresta pietrificata, e che si incendiò circa 50 anni fa. A seguito del rogo morì il professore, il suo assistente e il suo progetto. Avevamo percorso gli ultimi 30 km di curve, adagiati dentro una gola morenica, di minacciosa e brutale apparenza. A quel punto ci volevamo orientare, ma soprattutto dovevamo passare la notte in qualche luogo caldo e riparato.

Lontano verso l’uscita di quel budello, vedemmo un bagliore elevarsi nel cielo e diventare sempre più vasto. Prometteva solo una cosa breve. Neve.

Appena la strada si aprì completamente a quella luce, trovammo un’ampia curva spiegata sulla destra. Parcheggiammo sul lato sinistro della stessa, osservando il panorama notturno sottostante. Disposto sotto la fine del declivio nel quale eravamo fermati, un paese con una piazza al centro. Fortemente illuminata. Al centro c’era il tendone di un circo a strisce color verde petrolio e crema. Una lunga fila di persone in piedi, si snodava davanti all’entrata sul lato sinistro dello stesso, nella paziente attesa di entrare.

Inforcai la macchina fotografica, cambiai l’obiettivo, mi accomodai con tutta calma sul ciglio di quella visione per osservarne l’intestino. Ora potevo vedere in maniera più ravvicinata, che una donna sembrava conversare con il primo di quella fila, in modo a tratti affabile e in altri meno. Esattamente sul lato opposto all’entrata del tendone, un cane saltellava attorno ad un gruppetto di bambini che sollevavano il telo per entrare ed uscire eccitatissimi.

Mentre con un occhio cercavo di valutare cosa sarebbe venuto, se avessi scattato le ultime immagini di quel rullino da quella distanza, l’altro cercava disperatamente per l’ennesima volta l’inutile complicità del mio compagno di viaggio. Max !…….Maaax !!… chiamai due volte, forse quattro e sempre più forte. Storcendo la bocca, e sputando seccato, distolsi lo sguardo dal mirino e lo vidi dormire in macchina con la sigaretta pencoloni. Mi rincuorai che non avesse visto niente , ne che dovessi per quello, convincerlo di qualcosa.

Rimontai in macchina e gli dissi seccato, spostati di là , che guido io. Scivolò lemme verso il sedile di destra e riprese la sua fatica. Con poche mosse, riposi la borsa della macchina fotografica sul sedile di dietro e ingranai la seconda. Un piccolo strattone, e la nostra Citroen glissò silenziosa in discesa verso la meta circense, mentre lui precipitava. In folle.

Non intendevo metterlo al corrente del programma che si stava delineando. Anzi il desiderio di abbandonarlo finalmente al suo destino era cosa fatta. Ero certo saremmo arrivati pari pari di fronte a quella fila in attesa di entrare. La strada naturalmente ci portò a quella piazza, e ai vicoli che la circondavano. Decisi di lasciarlo in macchina e andare in perlustrazione.

Pensai al suo ipotetico risveglio. Adorai l’idea che si sarebbe anche potuto spaventare non trovandomi, ricevendo una fragrante benedizione. Ci riservavamo spesso scherzi di questo tipo a vicenda. A volte anche più amari.

Accompagnai dolcemente la portiera della macchina per non svegliarlo, e all’ultimo la spinsi deciso con il sedere, senza fare rumore. Per completare l’opera, lo chiusi dentro a chiave e lo lasciai lì. Imboccai il primo vicolo che mi si parò davanti. In fondo vedevo il telone gonfiarsi, e il gioco dei lampioni sul tessuto. Ad aumentare la mia curiosità, ci si mise il gracchiare di un altoparlante. Qualche colpo amplificato copriva le urla e il vociare della piazza.

Arrivato sulla cantonata, vidi un tappeto di volantini bianchi a terra che a tratti si alzava riottando nell’aria, punzecchiato da folate di gelo e mischiandosi ai primi silenziosi fiocchi di neve. E ancora non avevo capito dove ero. Mi chinai, ne raccolsi uno e sul fronte retro trovai scritto quanto segue.

Il dottor Caligari vi invita ad esplorare la sua collezione di creature insolite. Dalle ore 19. In caso di neve o pioggia l’apertura del bestiario non verrà rimandata. Ingresso: un marco.

Stropicciando il foglio in mano, incominciai a fotografare la scena che vedevo davanti ai miei occhi. Appena svoltato il lato oblungo del tendone, mi apparve la fila che avevo visto dall’ alto del colle sovrastante. Deciso, mi diressi verso il suo silenzioso e composto inizio. Avevo pochi metri per vantare un balla e maritarmi con l’entrata, scavalcando l’ attesa di tutti. Madame era di spalle, e sembrava aver ormai fatto amicizia con il primo di quella, che vista da vicino, sembrava essere una fila interminabile. Ieratica ed algida. Gonna nera a palle bianche. Corpetto bianco a palle nere. Una candida stola di coniglio. L’incarnato del collo leggermente scoperto. Tacchi neri alti.

Puntai deciso verso di lei. Dovevo entrare a tutti i costi prima di tutti. Mentre le guardavo ipnotizzato le spalle e la crocchia di capelli bianchi annodati da un diadema, mi abbarbicavo per cercare una scusa degna di quel nome. Avrei risolto tutto nel momento in cui avrei aperto bocca. La conversazione con il primo della fila si interruppe, e quello vedendomi ormai prossimo e deciso, si azzittì. Strattonai la gola quasi a schiarirmi la voce, e quando mi trovai ad un passo dal suo collo di lapin, percepii che era intriso da una greve nube di violetta di Parma.

Tenevo la macchina al collo, e quando lei si girò, avevo già pronto in mano il biglietto da visita. L’ apostrofai con un pessimo gramelot.

Fraulein Caligari I suppose…

Lei mi guardò indispettita perché il mio tentativo di saltare la fila era evidente, patetico, tanto quanto insindacabile. Accennò un sorriso beffardo perché avevo mischiato due lingue, simulando una profonda e voluta ignoranza. Ma quando vide la tracolla della macchina fotografica e lesse sulla mia carta da visita che ero l’inviato del Süddeutsche Zeitung, cambiò registro. Le chiesi cortesemente il permesso di entrare per dare un occhiata prima dello spettacolo alle sue “famose creature” . Mi scusai per il ritardo, e mentendo vergognosamente, le feci notare che venivo da Gossensass apposta, e che ero un fotografo di madrelingua Italiana.

Lei sospese lo stupore. Girò e rigirò il biglietto da visita, quasi vedesse che in tasca ne avevo 30 di tipi diversi a seconda di chi dovessi infinocchiare. Una folata improvvisa le alzò il corpetto di coniglio, sbattendole un lembo violentemente nel viso. Fu un attimo decisivo, mentre il primo della fila sembrava volesse mangiarmi. Indispettita, rivolse a me in un pallido italiano, le uniche parole di risposta che ebbi da lei, e che non ricordo.

Con un largo gesto del braccio destro mi indicò la via per entrare, e mi concesse mezz’ora di tempo per fare i miei scatti. Con la coda dell’ occhio, seguitava a rileggere la mia carta da visita, non riuscendo ancora a capire come l ‘avessi fregata. La ripose con un gesto di esasperata e obsoleta eleganza, tra i seni ormai vizzi.

In poco di più di venti minuti ero uscito da un incubo, avevo mollato il tedio del mio compagno di viaggio, ero entrato da solo nel tendone in cui di fatto non sapevo cosa si celasse, lasciando che tutto potesse accadermi. Tracimai.

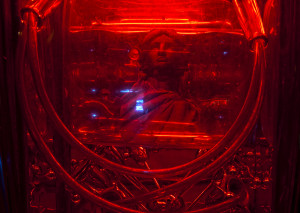

Percorsi quasi volando il corridoio di legno e vetro che portava verso il centro della struttura. Al suo centro, imponente e sgangherato, si ergeva un vagone delle ferrovie statali Polacche. Era stato piantato nel bel mezzo del tendone, ed aveva le ruote bloccate da pesanti e fragranti zeppe di cipressi d’Aleppo. Il cui odore era talmente forte da far pensare di essere entrati in una segheria.

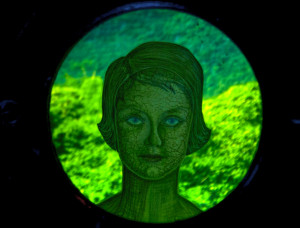

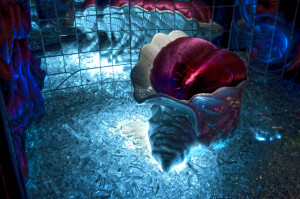

Sentivo una corrente di aria calda venirmi incontro. Vidi da lontano, il Dottore andare verso l’uscita in maniera frettolosa, ed in direzione opposta alla mia. Mi scrutò, ma capii che aveva di meglio da fare e probabilmente aveva dedotto che se ero lì, era perché qualcuno mi aveva fatto passare. E tutto volevo meno che parlare con lui. Salii tre gradini che portavano ad una pedana di accesso al vagone. Alla fine di quella, fatti altri due passi, ero di fronte alla tenda di entrata. Oltrepassata la quale, mi accolse una folata di aria calda e umida. Ai miei occhi si svelò una serie infinita di teche, di oblò immersi in una silenziosa e totale oscurità ed illuminate dal loro interno. Erano abitate da oggetti e da insolite creature di rara e inquietante bellezza.

p.c © all rights reserved www.larecherchestudio.com